【5分でわかる】UA値とは?C値やQ値との違いや算出方法を詳しくご紹介!

住宅の性能を評価する指標はいくつか存在しますが、その中でもUA値は断熱性能を測る上で重要な指標です。

そこで本記事では、UA値とは何か、C値やQ値との違い、算出方法、そして快適な家づくりに役立つ情報について分かりやすく解説します。

UA値とは?

UA値(外皮平均熱貫流率)は、住宅の断熱性能を示す指標の一つです。この数値は、建物の内部と外部の温度差が1度あるときに、屋根や壁、窓、床などを通じて外部へ逃げる熱量を外皮面積で割ったものです。

UA値が小さいほど、住宅の断熱性能が高く、省エネルギー性能にも優れていることを意味します。特に、北海道のような寒冷地では、快適な室内環境を維持するためにUA値の基準が厳しく設定されており、国の省エネ基準では0.46W/㎡K以下と定められています。

新築住宅を建てる際にUA値を理解しておきたい理由

住宅の断熱性能を評価する際に重要となるのがUA値です。UA値が低い住宅は、屋内の熱が外部に逃げにくく、外気の影響を受けにくい特徴を持ちます。

その結果、室内の温度が安定しやすく、冷暖房の効率が向上するため、エネルギー消費の削減につながります。また、室内の温度差が小さくなることで、冬場のヒートショックリスクを軽減し、住む人の健康を守る効果も期待できます。

さらに、結露の発生を抑え、カビや住宅の劣化を防ぐなど、建物の耐久性向上にも貢献する重要な指標です。

関連記事:高気密高断熱の住宅とは?メリット・デメリットや施工方法の種類を詳しくご紹介します!

UA値とC値・Q値の違い

住宅の性能を評価する指標には、UA値以外にもC値とQ値があります。これらはそれぞれ異なる性能を表す指標であり、住宅の快適性や省エネ性に重要な役割を果たします。

C値

住宅の快適性や省エネ性能を評価する指標として、UA値と並んで重要なのがC値(相当隙間面積)です。

C値は、建物にどの程度の隙間があるかを示す数値で、小さいほど気密性が高いことを意味します。気密性の低い住宅では、冬場に暖めた空気や夏場の冷気が隙間から逃げてしまい、暖冷房効率が悪化します。

一方、気密性を高めることで、エネルギーのロスを抑えられるだけでなく、計画的な換気システムを活用することで、室内の空気を清潔に保つことも可能になります。快適で効率的な住環境を実現するには、UA値とC値の両方をバランスよく考慮することが重要です。

Q値

Q値(熱損失係数)は、かつて住宅の断熱性能を評価するために用いられていた指標の一つです。この数値は、建物全体でどの程度の熱が外へ逃げるかを示し、数値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。Q値は換気による熱損失も含んで計算され、延べ床面積を基準として算出される点が特徴です。

一方、現在主流となっているUA値は外皮面積を基準にしており、より客観的に住宅の断熱性能を評価できるとされています。2013年の省エネ基準改正以降、UA値が公式な指標となりましたが、一部のメーカーでは今もQ値を活用しています。

UA値・C値・Q値の算出方法

UA値、C値、Q値は、住宅の断熱性や気密性を評価する重要な指標であり、それぞれ異なる計算方法で算出されます。

UA値

UA値は、住宅の断熱性能を数値化した指標で、「建物の熱損失量の合計を外皮面積で割ったもの」として算出されます。計算式は以下の通りです。

UA値 = 建物の熱損失量の合計 ÷ 延べ外皮面積

この値が小さいほど、外部への熱の逃げが少なく、断熱性が高いことを示します。UA値は、建物の屋根や壁、床、窓などの外皮部分を通じた熱の損失を基に計算され、換気による熱の損失は含まれません。

数値が低い住宅ほど省エネルギー性能が高く、冷暖房効率が向上するため、エネルギー消費の削減にもつながります。住宅の性能を比較する際、UA値の確認は重要なポイントの一つです。

C値

C値(相当隙間面積)は、住宅の気密性能を表す指標で、建物全体の隙間面積を延べ床面積で割って求められます。計算式は以下の通りです。

C値 = 住宅全体の隙間面積 ÷ 延べ床面積

C値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い住宅であることを示します。UA値が設計段階の計算で求められるのに対し、C値は実際の建物で専用の測定機器を使って計測されます。

かつては地域ごとにC値の目標基準が設けられていましたが、2009年の省エネ基準改正により撤廃されました。そのため、工務店やハウスメーカーによってC値への考え方は異なり、断熱性能を示すUA値をより重視するケースも増えています。

Q値

Q値(熱損失係数)は、住宅の断熱性能を示す指標の一つで、建物内部の熱がどの程度外部へ逃げるかを数値化したものです。計算式は以下の通りです。

Q値 = (各部の熱損失量の合計 + 換気による熱損失量の合計) ÷ 延べ床面積

これは、室内と屋外の温度差が1℃のときに、1時間あたりどれくらいの熱が流出するかを示しています。数値が小さいほど断熱性が高く、外部の影響を受けにくい住宅であることを意味します。Q値は、住宅の省エネルギー性能を考える上で重要な指標の一つです。

快適で暖かい家を建てるために知っておきたい住宅会社の違い

住宅会社には、大きく分けてハウスメーカーと工務店があります。どちらにもメリット・デメリットがあり、それぞれの特徴を理解した上で、ご自身に合った会社を選ぶことが大切です。

ハウスメーカー

ハウスメーカーは、全国または地域ごとに統一された規格の住宅を提供する住宅会社です。大手メーカーは広告やCMで広く知られており、一定のブランド力と信頼性を持っています。

基本的に住宅の構造や仕様はあらかじめ決まっているため、標準プランの範囲内で間取りやデザインを選ぶ形になります。これにより、施工の効率化が進み、工期の短縮が可能です。

一方で、工務店と比べると設計の自由度が低く、細かい要望を反映しにくい点がデメリットとなります。断熱性や気密性も一定の水準が確保されていますが、完全に理想どおりの家を建てたい場合は、工務店を選ぶのも一つの選択肢です。

工務店

工務店は、住宅の施工を主に手がける建築会社で、地域に密着した家づくりを行っています。ハウスメーカーや設計事務所と異なり、自由度の高い設計が可能で、顧客の要望に沿った間取りやデザインを柔軟に対応できる点が大きな特徴です。

施工だけでなく、土地探しや設計から家づくり全般を請け負う工務店も多く、地域の気候や特性を熟知しているため、その土地に適した住まいを提案できます。また、アフターメンテナンスの対応も迅速で、長期的な安心感を求める人にも適しています。

ただし、対応エリアが限られるため、希望する地域で工務店を探す際は、事前のリサーチが重要です。

関連記事:岡山で木の家の施工実績が豊富なハウスメーカー7選|木の家のメリット・デメリットもご紹介!

サイエンスホーム岡山店が選ばれる3つの理由

参考:サイエンスホーム岡山店

次に、サイエンスホーム岡山店が選ばれる理由について解説します。

・ひのきの家

・真壁づくり

・性能と品質

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

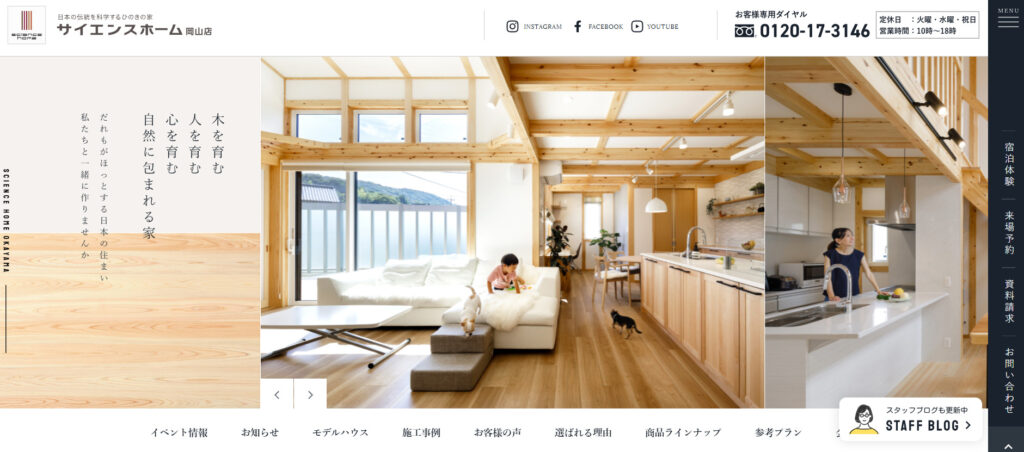

1.ひのきの家

ひのきは古来より「木の王様」と称され、香りや触り心地が人に安らぎを与えています。このため、森林浴を思わせるようなひのきの家では、五感育ちの自然の癒しを実感できます。ひのきで作られた家に住むと、日々の生活のなかで木が持つ温もりを感じられやすいです。

サイエンスホームのひのきの家は、無垢の国産ひのきを贅沢に使っています。素材の美しさを保ちつつ、触れられる楽しさや香りに包まれる心地よさを追求しています。ストレスフルな現代において、ひのきの家は心の癒し、暮らしを豊かにする選択肢の1つです。

2.真壁づくり

「真壁づくり」は、日本の伝統的な建築工法を現代に伝えた住まいづくりが特徴です。柱や梁などの構造材を室内に見せるため、木の温もりを視覚や触覚で楽しめます。さらに、木が呼吸する特性によって、室内は快適な湿度が保たれ、空気環境も心地よいものになります。

また、サイエンスホームが提案する「真壁づくりの家」は、2015年にグッドデザイン賞を受賞しました。 木の質感や吸湿性を最大限に活かしながら、施工の効率化と価格の手頃さを両立した点が高く評価されています。

3.性能と品質

サイエンスホームが提供する住まいは、一年中快適な暮らしを支える外張り断熱であるため、高気密・高断熱仕様で、季節問わず快適に過ごせます。また、軸組とパネルを組み合わせたハイブリッド工法は、耐久性と安定性のある強固な構造が可能です。

また、内部建具や床には無垢材を使用しており、人と環境に優しいだけでなく、自然素材ならではの触り心地や温かみを感じられます。さらに、吹き抜けは、明るさと開放的な室内をもたらすため、居心地の良い空間を作り上げます。

なお「サイエンスホーム岡山店」は、ひのきの家や真壁づくりといった日本の伝統的な技法と、現代の高気密・高断熱技術を融合させた家づくりが特徴です。家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら

c値 ua値でよくある3つの質問

c値 ua値でよくある質問についてそれぞれ回答しています。

質問1.断熱性や気密性が重要な理由とは?

高気密・高断熱の住宅は、快適で省エネルギーな住まいを実現するための重要な要素です。気密性が高いことで、外部の空気が入りにくく、室内の温度が一定に保たれやすくなります。

そのため、冷暖房の効率が向上し、エネルギー消費を抑えられるため、光熱費の削減につながります。また、家の中の温度差が少なくなることで、ヒートショックのリスクも軽減されます。

さらに、結露の発生を抑えられるため、カビやダニの繁殖を防ぎ、健康的な住環境を維持しやすくなります。こうしたメリットから、高気密・高断熱の住宅は、快適で長く安心して暮らせる住まいづくりにおいて重要なポイントとなっています。

質問2.「ZEH(ゼッチ)」とは?

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、環境負荷を抑えながら快適な住環境を実現する住宅です。国が推進するこの基準は、住宅の高断熱化や省エネ性能の向上を図り、さらに太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用することで、年間のエネルギー消費量を実質ゼロにすることを目標としています。

高性能な設備と効率的なエネルギー活用により、光熱費の削減が期待できるだけでなく、CO2排出量の抑制にも貢献します。今後、持続可能な社会を目指すうえで、ZEHは重要な住宅基準の一つとなっています。

参考:ZEH補助金

質問3.「HEAT20」とは?

HEAT20は、「20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称であり、住宅の断熱性能向上を目的として設立された団体です。この研究会が定める基準は、日本の住まいの省エネルギー化を推進し、快適な居住環境を確保することを目的としています。

HEAT20が提唱する断熱基準は、エネルギー消費の削減だけでなく、住む人の健康維持にも貢献するものです。さらに、地球温暖化対策の一環として、住宅の高断熱化を普及させることで、持続可能な社会の実現を目指しています。

参考:住宅シナリオと外皮性能水準 | HEAT20【トップ】/2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会公式サイト

まとめ

本記事では、住宅の断熱性・気密性を示す指標であるUA値、C値、Q値について解説しました。それぞれの違いや計算方法、HEAT20やZEHといった省エネ基準との関連性などを理解することで、快適で省エネルギーな住宅選びに役立ちます。

なお「サイエンスホーム岡山店」は、ひのきの家や真壁づくりといった日本の伝統的な技法と、現代の高気密・高断熱技術を融合させた家づくりが特徴です。家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら

-

2026年完成見学会2月21日~23日予告

2026年初の完成見学会が岡山市南区箕島で2月21日~23日の3日間平屋大屋根の完成見学会を行いますので、詳細は後日お知らせします。お楽しみに!

-

家を建てるまでの流れ!理想を叶える7つのステップ

夢のマイホームに向けて一歩踏み出したものの、家を建てるまでの流れが複雑で、何から始めればよいか不安を感じている方は少なくありません。後悔のない住まいを実現するには、各工程の目的を正しく理解する必要...

-

【岡山への移住者必見】おすすめのモデルハウス5選

岡山への移住を検討している方で、「岡山にはたくさんの住宅メーカーがあって、どこを見に行けばいいのか分からない」「土地勘がない中で、自分たちに合ったメーカーをどう選べばいいの?」というお悩みをお持ち...