水に強い木材の特徴は3つ|水に強い木材の種類や活用例、よくある質問もご紹介!

建築や家具製作において「水に強い木材を選びたいが、どの種類が最適かわからない」とお悩みではありませんか?水回りやウッドデッキなど湿気の多い環境で使用する木材は、適切な種類を選ばなければ腐朽や変形の原因となり、長期的なメンテナンス費用がかさんでしまいます。

本記事では、水に強い木材の3つの特徴から、檜・杉・チーク・赤松・ナラの5種類の具体的な性質、さらに実際の活用例まで詳しく解説します。水に強い木材を選び、長持ちする建築・家具づくりを実現するためにぜひお読みください。

水に強い木材の特徴は3つ

水に強い木材を選ぶ際は、耐久性や適性を理解しましょう。ここでは、水に強い木材が持つ3つの共通特徴について解説します。

1.水分や湿度に耐えられる

水に強い木材は、湿度の高い環境下でも変形や腐敗が起こりにくく、住宅の水回りや屋外でも長持ちする点が魅力です。ヒノキやヒバ、カラマツといった国産材は湿気に強く、耐久性も高いため、浴室やトイレなどに適しています。

また、チークやセランガンバツのような輸入材は天然の油分が豊富で、水を弾く力に優れており、デッキ材などにもよく使用されます。これらの木材は、見た目の美しさだけでなく、機能面でも安心できる素材といえるでしょう。

2.乾湿の変化に耐えられる

水に強い木材は、湿度の変化に対して形状を保ちやすく、長期間の使用にも耐える特性があります。特に、ナラや赤松は、繰り返される乾燥と湿潤による影響を受けにくく、屋外環境での使用に向いています。

こうした木材は、雨や日差しの影響を受けるデッキやフェンス、ウッドデッキなどに適しており、美観と機能性の両立が可能です。耐久性を求める場面では、こうした素材の選定が重要なポイントとなります。

3.木材腐朽菌への耐性がある

水に強い木材は、湿気の多い場所でも腐りにくく、長期間にわたって安定した性能を発揮します。その秘密は、木材腐朽菌への高い耐性にあります。

木材腐朽菌はセルロースやリグニンといった成分を分解して木を劣化させますが、ヒノキやチークなどの木材には、ポリフェノールやタンニンといった菌の活動を抑える物質が含まれているため、腐朽が進みにくいのです。こうした特徴により、水回りでの使用に適した素材となっています。

関連記事:おしゃれな木の家を実現するアイデア7選|木の家の魅力や内装で注意すべきポイントも紹介! | サイエンスホーム岡山店

水に強い木材の種類は5つ

住宅や屋外設備に適した水に強い木材は複数存在します。ここでは、特に耐水性に優れ実用性の高い5種類の木材について、それぞれの特徴と適用場面をご紹介します。

檜(ヒノキ)

檜(ヒノキ)は、水や湿気に強く、耐久性に優れた木材として古くから重宝されています。その理由のひとつが、檜に含まれる「ヒノキオール」や「αカジノール」といった成分で、これらは木材腐朽菌の繁殖を抑える効果があり、腐敗を防ぐ働きをします。

また、この成分による爽やかな香りも人気の要因です。浴室や床材、家具など幅広い用途で使われる檜は、見た目の美しさだけでなく、実用性にも優れている木材の代表格といえるでしょう。

関連記事:ヒノキアレルギーでもヒノキの家には住める?安全な理由や使用する箇所をご紹介します!

杉(スギ)

杉(スギ)は、軽くて柔らかく加工性に優れた木材として、建築や家具づくりに幅広く利用されています。そのまっすぐな木目と温かみのある色合いは、内装材や装飾品としても人気です。

また、杉は水に強く、古くから船材や水車に使われてきた実績もあります。表面を焼くことで耐久性が向上する特性を活かし、一部地域では外壁材としても採用されています。

成長が早く再生可能な点から、環境配慮の観点でも注目されている木材です。

チーク

チークは、高い耐水性と耐久性を兼ね備えた木材で、屋外での使用に適しています。インドネシア産が主流で、内部に天然の油分やタール成分を多く含むため、水をしっかりとはじき、湿気や腐朽への強い耐性を発揮します。

また、密度が高く硬さもあるため、変形や反りが起こりにくいのも特長です。そのため、ウッドデッキや屋外家具、さらには船舶の部材にも使用されることが多く、見た目と機能を両立した木材として重宝されています。

赤松(アカマツ)

赤松は、日本国内で広く自生しており、手頃な価格と扱いやすさから多目的に活用される木材です。赤みを帯びた美しい木肌が特徴で、DIYや建築資材としても人気があります。

多く含まれる松脂(マツヤニ)は水を弾く性質があり、これにより赤松は高い耐水性を発揮します。特に心材部分は湿潤環境でも劣化しにくく、屋外使用にも適しているでしょう。

ただし、可燃性が高いため、火気には注意が必要です。

ナラ

ナラは、硬く重みのある質感と優れた耐久性を兼ね備えた木材で、長年にわたり高級家具や床材として愛用されています。その高密度な構造により、水分の影響を受けにくく、ワイン樽や船材などにも用いられています。

また、乾燥や湿気の変化にも強く、反りや割れが起こりにくい点も特長です。表面には「虎斑」と呼ばれる独特の木目が現れることがあり、年月とともに深まる風合いが、ナラの持つ大きな魅力のひとつとなっています。

水に強い木材の活用例

水に強い木材の特徴を理解したところで、実際にどのような場面で活用されているのか見てみましょう。特に水分の多い環境での使用例を2つご紹介します。

ウッドデッキ

ウッドデッキは常に雨や湿気にさらされるため、木材選びが耐久性に大きく影響します。そのため、耐水性と耐候性に優れた素材が求められます。チークやセランガンバツといった南洋材は、密度が高く腐朽に強いため、屋外使用に適しています。

また、檜や杉の赤身部分も水分に強く、国産材の中ではウッドデッキに適した選択肢です。適切な素材を選ベば、長期間にわたり構造の安定性と美観を保持できるでしょう。

浴室

浴室のように常に湿気にさらされる空間では、耐水性に優れた木材の使用が不可欠です。檜はその香りや防腐性により、古くから浴槽や内装材に使われてきました。

杉もまた、湿気に強く虫害を防ぐ特性があり、壁や天井に適しています。さらに、チークやセランガンバツといった熱帯産の木材は、高い油分を含むため水をはじきやすく、耐久性にも優れているでしょう。

これらの木材を用いれば、浴室空間に温かみと機能性を両立できます。

サイエンスホーム岡山店が選ばれる3つの理由

「サイエンスホーム岡山店」が選ばれる理由について解説します。

・ひのきの家

・真壁づくり

・性能と品質

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

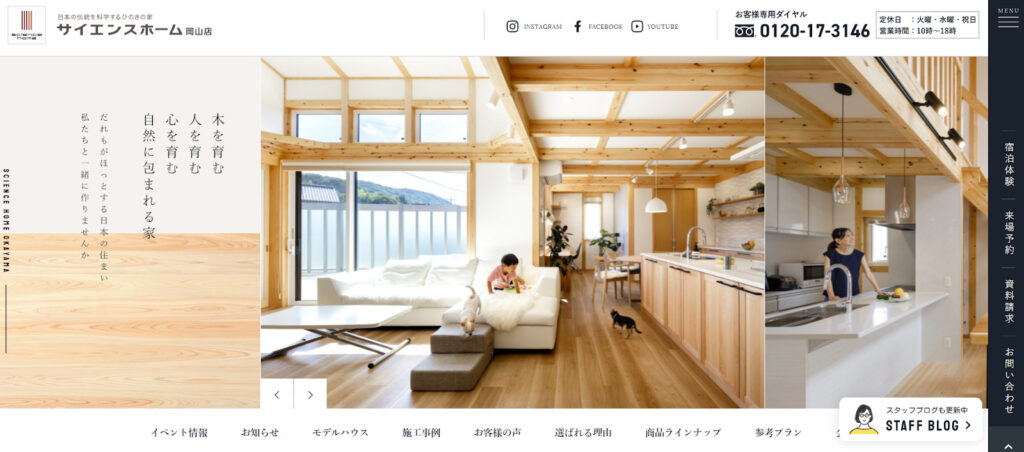

1.ひのきの家

ひのきは古来より「木の王様」と称され、香りや触り心地が人に安らぎを与えています。このため、森林浴を思わせるようなひのきの家では、五感育ちの自然の癒しを実感できます。ひのきで作られた家に住むと、日々の生活のなかで木が持つ温もりを感じられやすいです。

サイエンスホームのひのきの家は、無垢の国産ひのきを贅沢に使っています。素材の美しさを保ちつつ、触れられる楽しさや香りに包まれる心地よさを追求しています。ストレスフルな現代において、ひのきの家は心の癒し、暮らしを豊かにする選択肢の1つです。

2.真壁づくり

「真壁づくり」は、日本の伝統的な建築工法を現代に伝えた住まいづくりが特徴です。柱や梁などの構造材を室内に見せるため、木の温もりを視覚や触覚で楽しめます。さらに、木が呼吸する特性によって、室内は快適な湿度が保たれ、空気環境も心地よいものになります。

また、サイエンスホームが提案する「真壁づくりの家」は、2015年にグッドデザイン賞を受賞しました。 木の質感や吸湿性を最大限に活かしながら、施工の効率化と価格の手頃さを両立した点が高く評価されています。

3.性能と品質

サイエンスホームが提供する住まいは、一年中快適な暮らしを支える外張り断熱であるため、高気密・高断熱仕様で、季節問わず快適に過ごせます。また、軸組とパネルを組み合わせたハイブリッド工法は、耐久性と安定性のある強固な構造が可能です。

また、内部建具や床には無垢材を使用しており、人と環境に優しいだけでなく、自然素材ならではの触り心地や温かみを感じられます。さらに、吹き抜けは、明るさと開放的な室内をもたらすため、居心地の良い空間を作り上げます。

なお「サイエンスホーム岡山店」は、ひのきの家や真壁づくりといった日本の伝統的な技法と、現代の高気密・高断熱技術を融合させた家づくりが特徴です。家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら

水に強い 木材でよくある3つの質問

水に強い木材についてよく寄せられる3つの質問にお答えします。

質問1.水に強い木材を選ぶときの注意点は?

木材を選ぶ際には、使用する環境に応じた特性を持つ素材の選定に注意しましょう。たとえば、屋外で直射日光や雨風を受ける場所には、耐候性の高いハードウッドや処理済み木材が適しています。

逆に、室内の湿度対策としてはヒノキやヒバのような針葉樹が好まれます。また、水に強い木材であっても、劣化を防ぐには定期的なメンテナンスが不可欠です。

加えて、等級や防腐処理の有無なども確認し、用途に合った加工状態の木材を選びましょう。

関連記事:ヒノキの主な特徴は5つ|使用される箇所やその他の木材との違いを詳しくご紹介します! | サイエンスホーム岡山店

質問2.屋外で使用する木材を劣化から守る方法は?

屋外で木材を使用する際は、素材そのものの耐久性だけでなく、適切な塗装による保護も大切です。紫外線は木材を劣化させる大きな要因であり、塗装によって表面を着色することで、その影響を軽減できます。

また、塗料に含まれる防腐剤や防虫剤は、腐朽菌や害虫の侵入を防ぎ、長持ちさせる効果があります。さらに、塗膜によって水分の浸透を抑えると、雨や湿気から木材を守ることができ、耐用年数の延長につながります。

関連記事:木材へウレタン塗装するメリット・デメリットとは?塗装の種類やよくある質問をご紹介!

質問3.水に強い木材の耐用年数はどのくらい?

水に強い木材の耐用年数は、木材の種類や使用環境によって大きく異なります。屋外で使用する場合、チークやヒノキなどの耐久性の高い木材は15~30年程度、杉やナラは10~20年程度が目安となります。

屋内使用では定期的な塗装やオイル塗布などのメンテナンスにより、さらに長期間の使用が可能です。ただし、直射日光や雨水への露出度、湿度変化の激しさ、防腐処理の有無などの条件により耐用年数は変動します。

まとめ

水に強い木材を選ぶ際は、「水分や湿度への耐性」「乾湿変化への対応力」「木材腐朽菌への耐性」の3つの特徴を重視します。適切な樹種を選択し、定期的なメンテナンスを行うことで、屋外環境でも長期間美しい状態を保持できるでしょう。

水に強い木材をお探しの方は、専門知識を持つ業者に相談し、用途や環境に最適な樹種を選択すると、満足度の高い木材利用が実現できるでしょう。なお「サイエンスホーム岡山店」は、ひのきの家や真壁づくりといった日本の伝統的な技法と、現代の高気密・高断熱技術を融合させた家づくりが特徴です。家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら

-

【岡山への移住者必見】おすすめのモデルハウス5選

岡山への移住を検討している方で、「岡山にはたくさんの住宅メーカーがあって、どこを見に行けばいいのか分からない」「土地勘がない中で、自分たちに合ったメーカーをどう選べばいいの?」というお悩みをお持ち...

-

岡山への移住で後悔しない!人気エリア3選と土地の選び方

岡山への移住を考えはじめた方で、「土地勘がなくてどこを選べばいいかわからない」「失敗しない土地選びのコツを知りたい」と悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。岡山での土地探しは、新しい生活の基...

-

【2026新春イベントのお知らせ】

🎍✨\2026新春イベント開催/✨🎍新春お年玉キャンペーン実施🎁+50万円(税抜き)で🔻下記内容にアップグレードできます!【特典①】🏠太陽光パネル5kW(...